交通事故の示談書とは?書き方や記載事項、作成後のチェックポイントも解説

「保険会社から示談書が送られてきたけれど、この内容で合意してしまっていいのか…」

「示談書の作り方がわからない」

そう思って、こちらの記事をお読みいただいている方も多いでしょう。

交通事故の示談書とは、示談の合意内容を記載した文書です。

交通事故の被害にあったとき、加害者が任意保険に加入しているなら、保険会社が示談書を作って送ってくれます。

しかし、加害者が任意保険に加入していない場合、当事者のどちらかが示談書を作成することになります。

この記事では、交通事故の示談書の書き方や記載事項、作成後のチェックポイントなどをご説明します。

また、加害者に賠償金を確実に支払ってもらうための対処法についても解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

- この記事でわかること

-

- 示談書の書き方と記載事項

- 示談書作成後のチェックポイント

- 賠償金を確実に支払ってもらうための対処法

- 目次

交通事故における示談書とは?

交通事故における示談書とは、交通事故の当事者間で話し合って決めた損害賠償の額や支払い方法などの合意内容を記載した書類のことです。

「合意書」や「和解書」と呼ばれます。

示談書を作成する目的としては、「合意内容を明らかにし、のちのちのトラブルを防ぐ」ということが挙げられます。示談自体は口頭でも可能ですが、示談の証拠となるものが何もないと、あとで「言った、言わない」で争うことになりかねません。

ですから、示談成立後に示談書として文書に残しておけば、そのようなリスクを防ぐことができます。

なお、署名・押印して返送してしまった場合、基本的に示談のやり直しや追加の請求ができなくなるため注意しましょう。

示談書と免責証書の違い

交通事故の示談内容が決定したあと、保険会社から示談書ではなく「免責証書」が送られてくる場合があります。示談書と同じように見える免責証書ですが、両者には下記のような違いがあります。

| 示談書 | 免責証書 | |

|---|---|---|

| 署名・押印する人 | 加害者・被害者の両方 | 被害者のみ |

| 当事者に対する拘束力 | 加害者・被害者の両方 | 被害者のみ |

| 手続のスピード | 加害者側・被害者の両方の署名・押印が必要なため時間がかかる | 作成にかかる手間が少ないため迅速 |

注目したいのは、免責証書は被害者にこれ以上賠償を求めないという意思を表明させることに作成目的があり、被害者しか署名・押印しないため、加害者の義務が明らかにならないという点です。加害者が約束を破った場合に責任を及できるとは限りません。

ですから、加害者が任意保険に加入しておらず、約束を破られる可能性がある場合には免責証書を利用しないことをおすすめします。任意保険会社との示談後に先方が免責証書を送ってきた場合には問題ありません。

示談書は誰がいつ作成する?

誰が示談書の作成を主導するのかは、示談の相手が任意保険会社か加害者本人か、つまり、加害者が任意保険に加入しているかどうかによって異なります。

| 加害者が任意保険に加入しているか | 示談書の作成者 |

|---|---|

| 加入している | 加害者側の保険会社 |

| 加入していない | 加害者もしくは被害者 |

加害者が任意保険に加入している場合

加害者が任意保険に加入している場合、その多くは加入している任意保険会社の示談代行サービスを利用します。よって、加害者側の保険会社が示談書を作成し被害者に送付することが多いです。

加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合、事故の当事者である加害者もしくは被害者のいずれかが主導して示談書を作成することになります。一般的には、支払期日などを記載しなければならないため、支払責任のある加害者が作成を主導することが多いです。

なお、示談書を作成するタイミングは、加害者・被害者の双方が示談内容に合意したあとです。

示談書が届くまでの期間

示談書が届くまでの期間は、事故の内容や損害賠償の交渉状況により異なります。

加害者が任意保険に加入している場合には、加害者側の保険会社から示談内容への合意後1~2週間で送られてくることが通常です。

もし、示談書が届くまでに時間がかかっているのであれば、任意保険会社に問い合わせて現状を確認してみましょう。

示談書のテンプレートと書き方

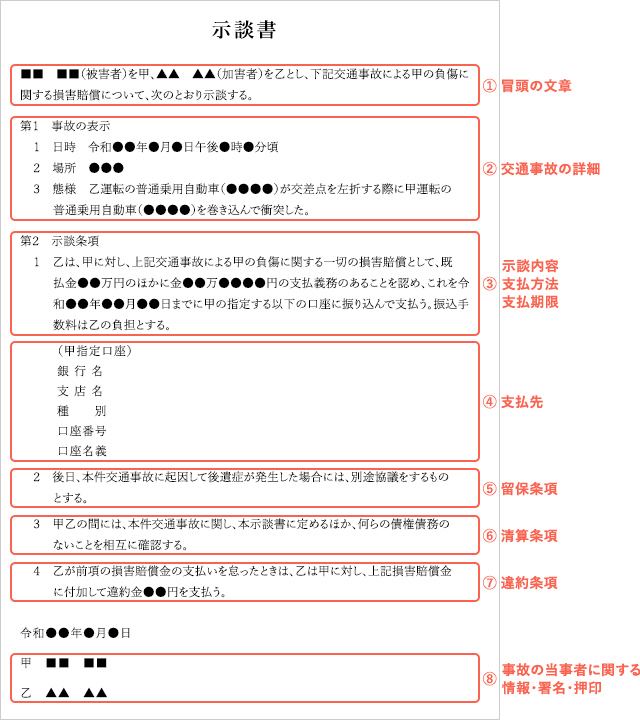

示談書のテンプレート

交通事故の示談書の書き方に特に決まりはありません。

ただ、記載するべき基本事項はありますので、記載漏れをしないよう、示談書のテンプレート(ひな形)を使い、ケースに応じて適宜修正することが望ましいです。

記載するべき基本事項

示談に記載すべき8つの基本事項について解説します。

①冒頭の文章

誰と誰が何について示談するのかについて明記します。

②交通事故の詳細

自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書を参考にして簡潔に記載します。

- 発生日時

- 発生場所

- 発生状況

- 車両番号

被害者が歩行者や自転車の場合、車両番号の記載は不要です。

③示談内容・支払方法・支払期限

最終的に損害賠償額をいくらにするのかについて明記します。

- 賠償金額(既払い金を含む)

- 賠償する損害の内容

- 支払方法

支払期限既に治療費などが支払われている場合には既払金の金額も記載します。振込で支払ってもらう場合には、振込手数料を加害者・被害者のどちらが支払うのかについても決めておきましょう。

また、分割払いを選択する場合は、詳細な支払スケジュールについても記載します。

④支払先

賠償金の支払先を記載します。

⑤留保条項

示談後に、新たな損害が発生した場合に備えて記載する条項です。

原則として、示談後には内容の撤回や追加の損害賠償請求は認められません。

ただ、交通事故においては、示談時には予測できない後遺障害があとになって生じることがあります。

ですから、「新たな後遺障害が示談後に生じた場合、別途協議する」といった内容を記載しておき、不測の事態に備えます。

⑥清算条項

示談書を取り交わした後のトラブルを防ぐため、「交通事故に関する金銭をお互いにこれ以上請求しない」といったことを明記します。

⑦違約条項

加害者が支払期限までに支払わなかった場合の遅延損害金について記載します。

⑧事故の当事者に関する情報・署名・押印

加害者・被害者それぞれの氏名と住所を記載します。

あとになって「自分ではない」などと言われないよう、フルネームで正確に記載します。事故を起こした運転者と車の所有者が異なる場合は、車の所有者の情報も記載します。

また、示談書には、加害者と被害者両方の署名・押印が必要です。

この署名・押印により下記のことが証明されます。

- 示談書の作成者が交通事故の加害者・被害者である

- 加害者、被害者の両者が示談書に記載されている内容に合意している

署名・押印の前に、必ず記載内容に間違いがないか確認するようにしましょう。

その他の記載事項

過失割合

過失割合とは、「その事故にどちらがどれだけ責任があったか」というものです。

被害者に過失割合が付いた場合、その割合に応じて最終的に支払われる賠償金額が減額されます。このように、最終的な賠償金額にかかわる重要な情報であるため、「責任割合 甲〇% 乙〇%」といったように示談書に記載することがあります。

連帯保証条項

連帯保証条項とは、保証人が賠償金の支払義務を持つ人と連帯し、支払いの責任を持つことを示す条項のことです。連帯保証条項を記載することで、被害者は加害者と連帯保証人のどちらにも賠償金の全額を請求できます。

連帯保証条項は、主に下記のようなケースで、加害者が連帯保証人を立てたような場合に、示談書に記載され、連帯保証人も署名・押印を行います。

- 加害者が未成年である

- 加害者に支払能力がないことが明らかである

示談書作成の流れ

合意内容の確定後の示談書作成の流れは、示談の相手が任意保険会社か加害者本人かによって異なります。

示談の相手が任意保険会社の場合

- 示談内容が確定する

- 加害者側の任意保険会社が示談書を作成する

- 加害者が署名・押印する

- 加害者側の任意保険会社が被害者に示談書を送付する

- 被害者が署名押印して1部を加害者側の任意保険会社に返送する

- 被害者側・加害者側でそれぞれ示談書を保管する

示談の相手が加害者本人の場合

- 示談内容が確定する

- 当事者のどちらかが示談書を作成する

- 示談書を作成した当事者が署名・押印し、もう片方の当事者に送付する

- もう片方の当事者が署名・押印して相手方当事者に1部返送する

- 被害者と加害者がそれぞれ示談書を保管する

示談書作成前のチェックポイント

示談書に署名・押印をする前に、確認しなければならない主なチェックポイントについて解説します。

- 賠償金額は適切か

- 記載した賠償金の項目に漏れはないか

- 過失割合は適切か

- 時効は過ぎていないか

賠償金額は適切か

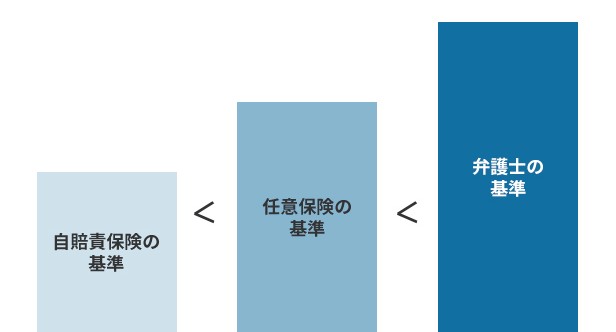

交通事故の損害賠償について、特に金額が問題となる項目の一つが慰謝料です。

慰謝料については、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類の算定基準があり、それぞれ基準が異なるためです。

慰謝料額が妥当かどうか気になる方は、下記ページの「慰謝料計算機」で相場を知っていただければと思います。

また、保険会社から提示された慰謝料などの金額に納得できず、保険会社と交渉したいとお考えの方は、ぜひ交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

記載した賠償金の項目に漏れはないか

示談書にはさまざまな記載事項があるため、署名・押印をする前に、記載漏れがないか確認する必要があります。

たとえば、交通事故にあってケガをした場合には、主に下記の項目についての損害賠償請求権が発生します。

- 通院交通費

- 入通院慰謝料

- 後遺障害慰謝料

- 治療関連費

- 付添看護費

- 入院雑費

- 休業損害

- 逸失利益

特に当事者同士で示談をする場合、特定の損害賠償項目が抜けたまま示談をしてしまうことがあります。

その場合、のちのちのトラブルのもとになり得るため、交通事故により損害が生じた項目については、示談書にすべて記載できているかきちんと確認しましょう。

過失割合は適切か

交通事故の示談においては、不当に被害者の過失割合が高くなっていないか確認する必要があります。被害者にも過失がある場合には、その過失割合に応じて損害賠償額が減額されてしまうからです。

もし、過失割合について疑問がある場合は、弁護士に相談し、過失割合が適切か判断してもらうことをおすすめします。

時効は過ぎていないか

交通事故の損害賠償請求権には時効があります。示談書は時効が完成するまでに作成し、示談を成立させなくてはなりません。

| 事故の状況 | 時効 |

|---|---|

| 物損事故の場合 | 事故の翌日から3年 |

| 人身事故の場合(後遺障害がない場合) | 事故の翌日から5年 |

| 人身事故の場合(後遺障害がある場合) | 症状固定日の翌日から5年 |

| 死亡事故の場合 | 死亡の翌日から5年 |

もし、示談がなかなかまとまらず、時効の完成が迫っている場合は、弁護士に依頼し、時効を更新して時効完成を延長してもらうのがおすすめです。

交通事故被害の

無料相談は

アディーレへ!

賠償金を確実に支払ってもらうための対処法

加害者側の保険会社と示談書を取り交わした場合には、賠償金の支払いについてあまり心配しなくてもよいでしょう。

しかし、示談の相手が加害者本人の場合、示談書の内容どおり賠償金が支払われない可能性もあります。ここでは、加害者からの支払いの確実性を高めるための対処法を2つご紹介します。

- 示談書を公正証書にする

- 連帯保証人を付けてもらう

①示談書を公正証書にする

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する文書です。

示談書を公正証書の形式で作成することで、示談で合意した内容や、加害者の支払義務について明確な証拠を残すことができます。

さらに、示談書の内容を守らなかったときにはすぐに強制執行をされても構わないという「強制執行認諾約款」を入れれば、加害者が示談金を支払わない、もしくは支払いが遅れたときに、すぐに財産を差し押さえることができます。

②連帯保証人を立ててもらう

連帯保証とは保証人が賠償金の支払義務を持つ人と連帯して、支払いの責任を持つことです。

連帯保証人を立ててもらうことによって、加害者が支払わないときには、連帯保証人に賠償金の支払いを請求することが可能です。

このことにより、被害者が賠償金の支払いを受けられる可能性を高めることができます。

示談書に関するお悩みを弁護士へ相談するメリット

交通事故の示談書を作成する際、弁護士に相談・依頼すると下記のようなメリットがあります。

最終的な賠償金額が増額する可能性がある

慰謝料などの算定基準には、下記のとおり自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判所基準)の3つがあります。弁護士に依頼した場合、弁護士はもらえる賠償額が一番多くなるよう、弁護士基準を踏まえた金額で交渉します。

被害者の方ご自身で保険会社と示談交渉を行っても、弁護士基準での示談はなかなか難しいです。

交通事故被害に詳しい弁護士にお任せいただくことで、賠償金増額の可能性が高まります。

記載漏れのない示談書が作成できる

示談書に記載するべき項目は多く、法律に詳しく方がと何をどのように書いていいかわからないものもあるでしょう。必須の記載事項が抜けていたために、本来もらえるはずの賠償金額が減ってしまうおそれもあります。

弁護士であれば、法的に正しく記載漏れのない示談書を作成することができます。

賠償金額や過失割合が適切か確認してもらえる

加害者側の保険会社は過失割合についても、被害者に不利な数値を提示してくる場合があります。

弁護士に依頼すれば、事故状況を特定する客観的な証拠(ドライブレコーダーの映像など)警察が作成した調書といったすべての資料を丁寧に確認し、専門的な知識に基づいて被害者側の過失の有無や割合を判断します。

そのため、被害者に不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避することができます。

煩わしいやり取りから解放される

被害者の方ご自身で加害者側の保険会社への対応をすべて行うのは大変なことです。お仕事をされている方は交渉の時間を確保することが難しいでしょうし、時には担当の態度に不快な思いをされることもあるでしょう。

弁護士に依頼した場合、示談の方針が決まれば、実際の保険会社とのやり取りは弁護士が行いますので、保険会社との煩わしいやり取りから解放されます。

まとめ

交通事故の示談書は、加害者・被害者の合意内容をまとめた重要な文書です。

加害者が任意保険に加入している場合は保険会社が示談書を準備してもらえますが、その内容が適切かどうかは、交通事故の専門知識や法律に詳しくなければわからないでしょう。

また、加害者が任意保険に加入していない場合は当事者が示談書を作成しますが、テンプレートを使用しても、当事者だけで記載漏れのない示談書を作成するのは難しいはずです。

交通事故に詳しい弁護士であれば、加害者側の保険会社から送られた示談書を精査し、不備があれば交渉します。

さらに、交通事故の当事者の方が作成された示談書についても、内容に不足や不備がないかチェックすることが可能です。

適切な賠償金額を受け取るためにも、交通事故の示談書について不明点がある場合には、弁護士に相談することがおすすめです。

交通事故の被害はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われます。

また、通常は弁護士費用が保険会社の上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。

そのため、お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

- ※弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用

弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)

お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用

交通事故の被害にあって示談交渉のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。