交通事故の過失割合とは?適切な過失割合を得るための基礎知識や注意点

過失割合とは、交通事故に対する被害者と加害者のそれぞれの責任の割合を表したものです。

そして、過失割合は交通事故の当事者同士が決めるものであり、加害者の保険会社が一方的に決めるものではありません。

交通事故にあった方のなかには、「保険会社に過失割合を提示されたけど、どう決まるの?」「この過失割合は正しいの?」と不安な方もいらっしゃるでしょう。

今回の記事では、交通事故の過失割合の概要や過失割合が決まるまでの流れについてご説明します。

また、適切な過失割合とするために、知っておくべきことや注意点についても合わせて解説いたします。

- この記事でわかること

-

- 交通事故の過失割合の概要

- 過失割合の交渉で交通事故被害者が注意すべきポイント

- 過失割合に納得できない場合の対処法

- 目次

交通事故の過失割合とは?

交通事故における過失とは、交通事故の原因となった不注意のことです。

交通事故の責任が当事者のどちらにどれだけあるか(過失の度合い)を数値で示したものを過失割合といい、「3対7(30%対70%)」や「10対0(100%対0%)」といった数値で表現します。

交通事故には被害者に過失が付かない事故もありますが、多くの事故は加害者・被害者ともに過失割合が付きます。

ですから、被害者の方がご自身には過失がないと思っていても、過失ゼロにはならないこともあり得ます。

交通事故における過失割合の重要性

過失割合は、最終的な損害賠償額を算出する際に使用されます。たとえば、被害者にも過失があってその割合が20%であれば、被害者が受け取る賠償金は全額の80%になってしまいます(過失相殺)。

ですから、適切な賠償金を受け取るために、過失割合は非常に重要なのです。

交通事故被害者の過失割合と過失相殺

過失相殺とは、交通事故の被害者にも過失が認められる場合に、事故発生の原因に関する責任の割合に応じて損害を公平に分担する仕組みです。

つまり、被害者の過失割合が高いほど、被害者の方が受け取れるはずの賠償金額が減額されてしまうということです。

下記で具体例を見てみましょう。

【過失相殺の計算例】

被害者の損害が500万円、加害者の過失割合が80%、被害者の過失割合が20%の場合

- 被害者の過失による損害:500万円の20%である100万円

- 被害者の請求できる賠償金額:過失相殺として500万円から100万円を引いた400万円のみ

交通事故の過失割合は誰が決める?

交通事故の過失割合を決めるのは、通常、交通事故の当事者同士です。

ただ、実際には当事者同士が直接話すことは少なく、被害者と加害者側の保険会社、またはお互いの保険会社同士が話し合って決めることが多いです。

当事者のどちらかが納得していなければ過失割合は確定しません。そのため、話合いだけで決まらない場合には訴訟などによって決定します。

交通事故の過失割合の決め方(図解あり)

過失割合についての話合いは、加害者側の保険会社から提示された内容について検討し決定することが通常です。

保険会社からの提示内容は妥当でない場合もありますから、被害者ご自身も妥当な過失割合や決定するまでの流れを知って、話合いに臨む必要があります。

過失割合が決まるまでの流れは、以下のとおりです。

- 当事者間で事故状況を擦り合わせて明確にする

- 事故の状況や過去の裁判例をもとに「基本の過失割合」を出す

- 具体的な行為態様などをもとに「修正要素」を検討し、修正する

- 話合いを繰り返し、当事者双方の合意のもとに最終的な過失割合を決める

①当事者間で事故状況を擦り合わせて明確にする

交通事故が発生したときの状況について、以下のような点について当事者間の認識をすり合わせ、事故状況を明確にしていきます。

【主な確認内容】

- 一時停止

- 信号の色

- 優先道路の走行車

- 右折・左折の合図 など

認識が食い違っている部分については証拠を確認し、事故状況を明確にしていきます。

②事故の状況や過去の裁判例をもとに「基本の過失割合」を出す

事故状況が明確になったら、過去の裁判例や、事故類型をもとにした過失割合を定めた『別冊判例タイムズ38』(※)などの書籍を参考に「基本の過失割合」を出します。

- ※『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版 東京地裁民事交通訴訟研究会編』

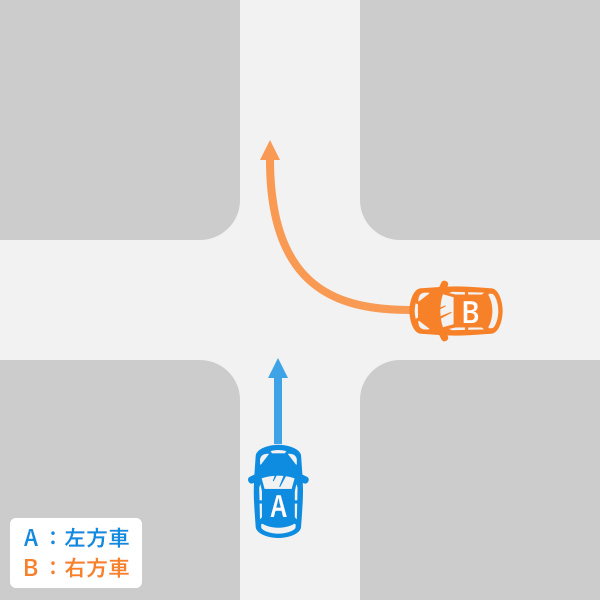

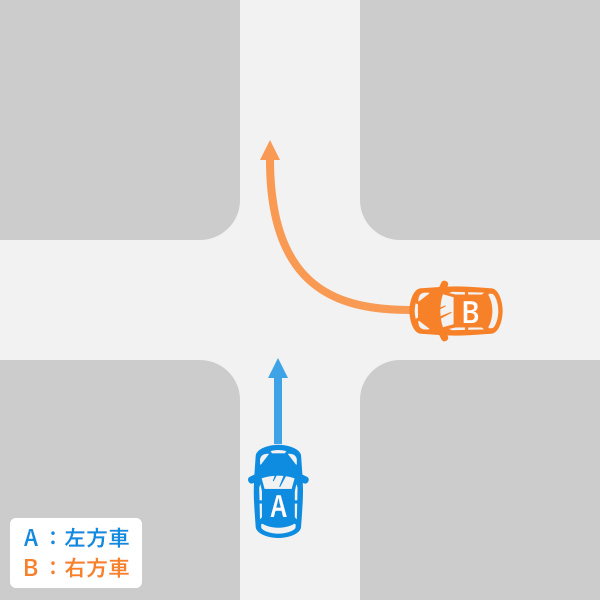

たとえば、下図のような「信号機のない交差点における直進車と右折車の事故(自動車同士)」について過去の判例を参照すると、基本の過失割合は「直進車:右折車=30:70」です。

【事故状況の詳細】

- 自動車A直進(左)

- 自動車B右折(右)

- 信号機なし、同じ道路幅、一時停止の規制や優先道路なし

基本の過失割合は事故の状況で異なる

乗り物や道路の状況などによって下記のようにさまざまです。

【赤信号で停車中の追突事故など(もらい事故)の過失割合】

自動車対被害者=10対0

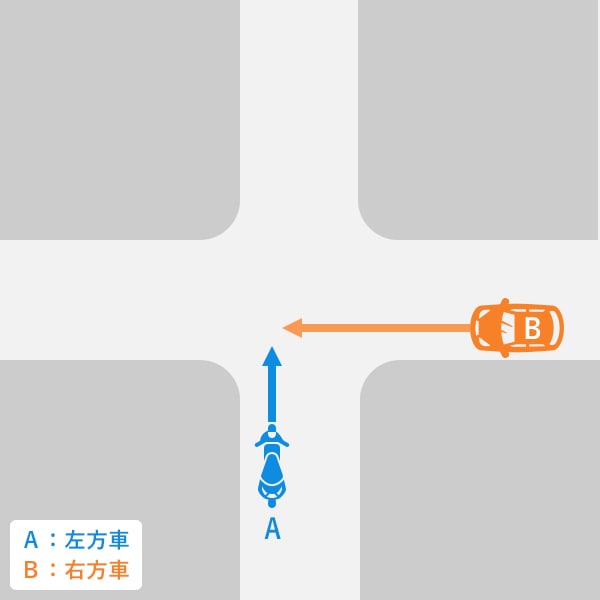

【バイク対自動車】

- バイクA直進(左)

- 自動車B直進(右)

- 信号機なし、同じ道路幅、一時停止の規制や優先道路なし

- 出会い頭事故の場合の過失割合

バイク対自動車=30対70

- ※自動車が左方の場合は、バイク対自動車=50対50

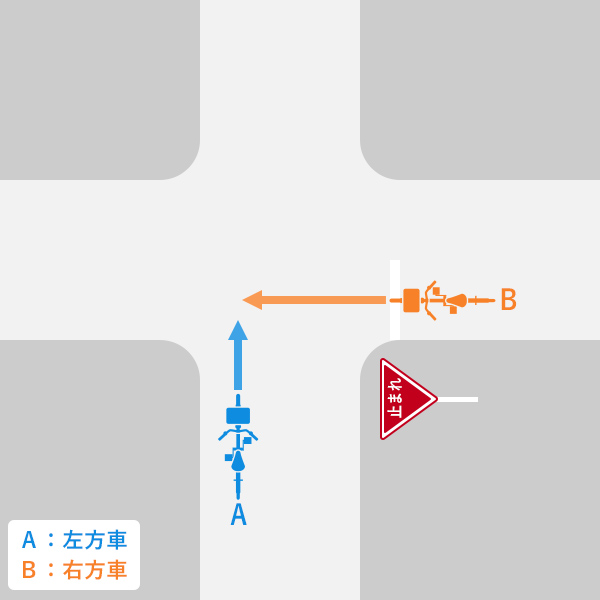

【自転車同士】

- 自転車A直進(一時停止規制なし)

- 自転車B直進(一時停止規制あり)

- 信号機なし、同じ道路幅

- 出会い頭事故の場合の過失割合

自転車A対自転車B=30対70

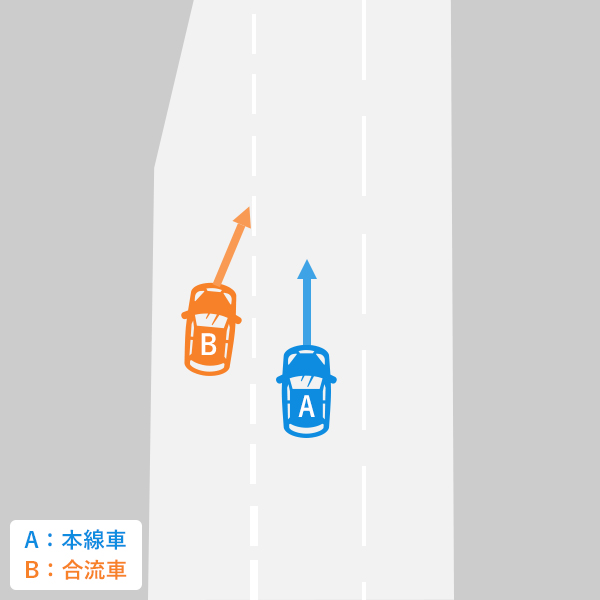

【高速道路での事故】

- 本線車道を通行する自動車A

- 高速道路に合流しようとしている自動車B

- 合流地点における事故の場合の過失割合

自動車A対自動車B=30対70

それぞれの詳しい内容については下記コラムをご覧ください。

③具体的な行為態様などをもとに「修正要素」を検討し、修正する

「基本の過失割合」が出たら、次に「修正要素」を検討します。「修正要素」は過失割合を修正する事故特有の事情のことです。修正要素がある場合には、基本の過失割合への加算もしくは減算が行われます。

修正要素の例

信号機のない交差点における直進車と右折車の事故(自動車同士)

| 直進車に加算される場合 | 直進車への加算 |

|---|---|

| 直進車が減速しなかった | 10% |

| 右折車が既に右折していた | 15% |

| 直進車が時速15キロメートル以上の速度違反 | 10% |

| 直進車が時速30キロメートル以上の速度違反 | 20% |

| 右折車に加算される場合 | 右折車への加算 |

|---|---|

| 右折車が徐行しなかった | 10% |

| 右折車が右折禁止違反をしていた | 10% |

上記のほかにも著しい過失、重過失による、修正要素について詳しく知りたい方は、下記コラムをご覧ください。

④話合いを繰り返し、当事者双方の合意のもとに最終的な過失割合を決める

過失割合の算定方法について、ご理解いただけたかと思います。

ただし、ご紹介したものはあくまでもモデルケースであり、実際に事故が起きたときには

その状況はほかの事故とは異なっているはずです。ですから、最終的な過失割合については話合いを繰り返して詳細を詰めていき、決定することになります。

過失割合の決め方の具体例

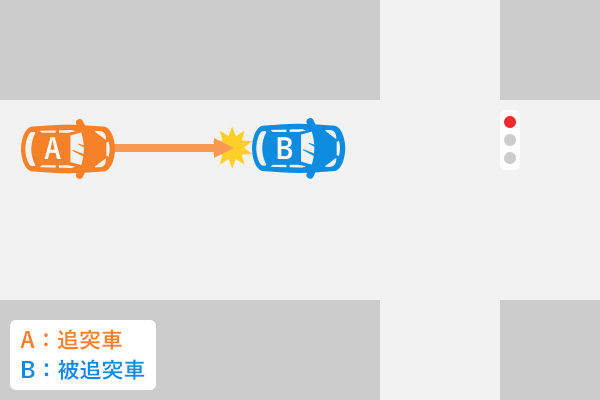

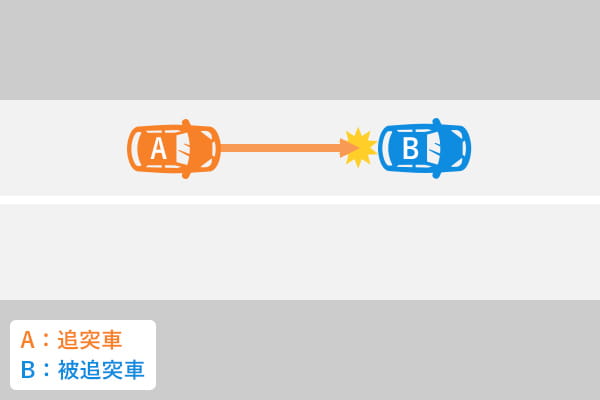

下記の図のような追突事故の場合、基本的に追突された車に過失はありません。

追突してきた車両の前方不注意や、車間距離不保持などの一方的な過失によるものと考えられ、過失割合は「A:B=10対0」となる可能性が高いです。

ただし、追突された車が、危険を防止するためにやむを得ず急停車したなどの場合を除いては、被害者側に過失が生じることがあります。

この場合、被追突車側に30%程度の過失があるといわれており、基本の過失割合10対0に修正要素が加えられて、最終的な過失割合が変わることも考えられます。

過失割合の交渉で交通事故被害者が注意すべきポイント

過失割合について加害者側と交渉する際に注意すべき点は下記の2点です。

- 過失割合が10対0だと保険会社に示談交渉を依頼できない

- 過失割合は揉めやすい

過失割合が10対0だと保険会社に示談交渉を依頼できない

過失割合が10対0の事故の場合、被害者側の保険会社は示談交渉を代行することができません。そのため、被害者ご自身が加害者側の保険会社と直接交渉する必要があります。

過失割合が10対0であれば、賠償金の減額がないため一見被害者にとって有利に見えます。しかし、交通事故とケガの因果関係を否定されたり、賠償金額の増額に応じてもらえなかったりした場合、被害者ご自身での示談交渉は大きな負担となるでしょう。

そのようなときには、弁護士に依頼し示談交渉を代行してもらうことがおすすめです。

被害者ご自身の負担が軽減されるだけでなく、弁護士が示談交渉に介入することで慰謝料が増額する可能性があります。

過失割合は揉めやすい

過失割合でもめやすい理由としては、下記のようなものが考えられます。

- お互いに過失を認めない

- 過失割合で損害額が大きく変わる

①お互いに過失を認めない

加害者が「自分の過失が重すぎる」などと主張して、自身の過失を認めない場合があります。また、被害者側も、「自分は被害者なのだから過失はない」などと主張して、自身の過失を認めない場合があります。

お互いに認めない状態が続くと、過失割合についての合意が難しい状況に陥ってしまいます。

②過失割合で損害額が大きく変わる

被害者の損害額が高額になればなるほど、過失割合によって被害者が受け取れる賠償金額が大きく変わってしまうため、過失割合についてもめやすくなります。

たとえば、過失割合が7対3の場合と9対1の場合では、被害者の受け取れる額は下記のように違ってきます。

【損害額が800万円の場合】

| 過失割合 (加害者対被害者) | 被害者が請求できる金額 |

|---|---|

| 7対3 | 560万円 |

| 9対1 | 720万円 |

このように、被害者の過失割合によって160万円も差が出てしまうため、揉めることが多いのです。

交通事故被害の

無料相談は

アディーレへ!

適切な過失割合が認められるためにやるべきこと

適切な過失割合を認めてもらうために取るべき手段は下記のとおりです。

- ドライブレコーダーの提出

- 刑事記録の謄写

- 目撃者証言の収集

上記は事故状況を証明するために有効な手段であり、集めた資料を加害者側の保険会社に提出します。

ただし、加害者側の保険会社に事故状況の証拠を提出したとしても、被害者側の主張を認めてくれるとは限りません。

そのような場合には、下記にご紹介する方法での対処を検討してください。

過失割合に納得できない場合の対処法

当事者が過失割合に納得できず、合意を得られない場合の対処法としては、下記の方法が挙げられます。

- 片側賠償をする

- ADRや裁判所を利用する

- 弁護士に相談・依頼

片側賠償をする

片側賠償とは、事故の当事者双方に過失があるものの、一方のみが損害賠償責任を負うということで、折り合いをつけやすくする示談の方法です。

たとえば、被害者・加害者双方に損害が発生した事案で、過失割合が被害者:加害者で1対9と決定され、加害者は了承したけれど、被害者が0対10であると言って譲歩しない場合を考えます。

このとき、折衷案として、過失割合を被害者:加害者=0:9としたうえで、加害者側のみが賠償することで、合意しやすくすることがあります。これが、片側賠償です。

「被害者側の過失を0にしてするかわりに、加害者側の過失は9割ということで損害賠償金は9割しか支払いません」とすることで、双方がある程度満足のいく結果で示談を成立させることができます。

ADRや裁判所を利用する

示談で過失割合が決定しないときは、下記のような方法で解決を図る必要があります。

- 調停

- ADR

- 裁判(訴訟)

下記に3つの方法の違いをまとめました。

| 調停 | ADR(裁判外紛争解決) | 裁判(訴訟) | |

|---|---|---|---|

| 機関 | 裁判所 | 交通事故紛争処理センター 日弁連交通事故相談センター | 裁判所 |

| 費用 | 必要 | 無料 | 必要 |

| 必要な期間 | 比較的短期間 | 比較的短期間 | 長期間 |

| 対象事案 | 限定なし | 損害賠償責任の有無や過失割合、後遺障害等級について争いがなく、示談金額で話がまとまらないケースに限定される | 限定なし |

| 第3者の関与 | 裁判所 | ADR機関の弁護士 | 裁判所 |

| 当事者間の合意 | 必要 | 必要 | 不要 |

弁護士に相談・依頼

過失割合に関する話合いがまとまらない場合には、弁護士に相談・依頼することも選択肢の一つです。

特に、交通事故の被害に詳しい弁護士に相談・依頼することで、下記のようなメリットがあります。

- 適切な過失割合を主張してもらえる

- 慰謝料などの増額が期待できる

- 弁護士に示談交渉を行ってもらえる

適切な過失割合を主張してもらえる

交通事故被害に弁護士であれば、適切な過失割合の算定を行うことができます。また、過失割合を証明できる客観的な証拠や、被害者側に有利な修正要素、過去の裁判例などをもとに加害者側の保険会社に主張することで、過失割合を修正できる可能性があります。

慰謝料などの増額が期待できる

交通事故の示談交渉において、保険会社から提示される慰謝料は、弁護士基準(裁判所基準)に比較して低いことが多く、その金額に納得がいかない被害者の方も多いでしょう。

弁護士にご依頼いただければ、弁護士基準の金額をもとに交渉するため、慰謝料の増額はもちろん、最終的な賠償金の増額も期待できます。

弁護士に示談交渉を行ってもらえる

弁護士に依頼することで、弁護士に示談交渉を行ってもらえます。被害者の方のなかにはご自身で交渉を行おうと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、加害者側の保険会社は、交通事故や示談交渉を業務として行っており、対応するのは難しいでしょう。

また、保険会社の担当者が使用する専門用語や不親切な態度によって、被害者の方が大きなストレスを抱えてしまう可能性もあります。

弁護士に示談交渉を任せることで、被害者の方は先方とのやり取りから解放され、ケガの治療に専念できます。

加えて、各種の手続なども任せられるため、ご自身の日常生活を取り戻すことが可能となります。

まとめ

交通事故における過失割合は、事故後の賠償問題を解決するための重要な要素です。

しかし、過失割合についての話合いは揉めやすく、過失割合についての知識も必要なため、被害者の方ご自身で対応されるのは大変な労力がかかると思われます。

「過失割合に納得できないけれど、話し合いが平行線で終わりが見えない」という場合には、弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

交通事故の被害はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われます。

また、通常は弁護士費用が保険会社の上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。

そのため、お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

- ※弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用

弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)

お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用

交通事故被害でお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。