バイクは過失が問題になりやすい?バイクと自動車の事故における適切な過失割合を解説

バイクと自動車による交通事故は、多くのケースで過失割合が問題となります。これは、細かい状況によって過失割合が何通りにも変わってくるためです。

バイクは、「自動車より車体が小さいこと」や「事故が起きた場合にバランスを失い被害が大きくなりやすいこと」などにより、自動車に比べ過失割合が低くなっています。しかし、事故の態様によってはバイクに過失が大きく付く場合もあります。

そこで本コラムでは、バイクと自動車の代表的な事故例を細かく紹介しながら、バイクと自動車、それぞれの過失割合について解説します。

また、過失割合の決定に重要な修正要素や、適切な過失割合とするためにすべきことについてもご説明します。

- この記事でわかること

-

- バイクと自動車の代表的な事故と過失割合の例

- バイクと自動車の事故における過失割合の修正要素

- バイクと自動車の事故で過失割合を決める際の注意点

- 目次

バイクと自動車による事故の過失割合

バイクと自動車による交通事故は、自動車よりもバイクの運転者のほうが受ける衝撃が大きく、重傷を負うケースが多い傾向にあります。そのため、バイクは自動車に比べて過失割合が低くなっています(単車修正)。

ただし、事故の内容によっては、バイクに過失が大きくなる場合もあります。

過失割合とは?

そもそも過失割合とは、「その事故にどちらがどれだけ責任があったか」というものです。この過失割合は、一般的に、過去の裁判例を基本にしながら双方の合意によって定めます。過失割合が定まると、その責任割合に応じて、被害者が受け取る賠償金から過失相殺として減額されます。

たとえば、過失割合が10(自分):90(相手)ならば、賠償金から自分の過失分の10%が減額されるといった具合です。

この過失相殺は、慰謝料のみではなく治療費も含めた賠償金額全体に対して適用されます。

そのため、せっかく入通院慰謝料や後遺症慰謝料を高い金額で示談したとしても、過失割合が高いと一気に賠償金が減額されてしまうことがあるのです。

バイクと自動車の事故における過失割合の修正要素

バイクと車の事故における過失割合は、事故の具体的な事情(修正要素)に基づいて修正されることがあります。

主な修正要素は以下のとおりです。

【修正要素】

- 交通ルールの遵守(交差点での原則や徐行の有無、など)

- 事故の状況(夜間である、事故現場の見通しが悪い、道幅が狭い、など)

- 著しい過失・重過失(速度違反、わき見運転といった危険運転の有無)

【ケース別】バイクと自動車の代表的な事故における過失割合の考え方

では、バイクと自動車の代表的な事故による過失割合の考え方の例を見ていきましょう。

なお、これからご紹介する過失割合はあくまで一つの基準です。ちょっとした事情によって過失割合は変化しますので、その点はご承知おきください。

また、以下で紹介する例は、信号機のない交差点であることを前提としています。

- ※『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版 東京地裁民事交通訴訟研究会編』を参考に作成しています。

バイク直進・自動車直進の場合

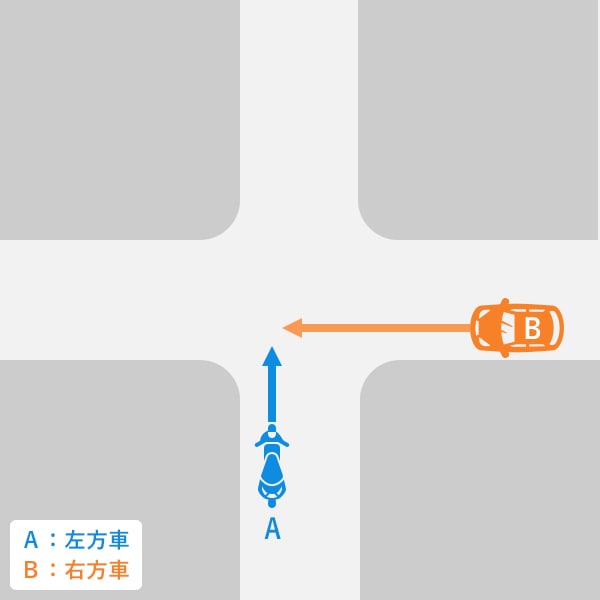

バイク直進・自動車直進 同じ道路幅 一時停止の規制や優先道路ではない(出会い頭事故)

基本(A)30:(B)70

一時停止の規制や優先道路ではない、同じ道路幅の交差点で、バイクが左方の場合です。

自動車が左方の場合は、バイク50:自動車50となります。

交差点では左方優先という原則がありますので、出会い頭といっても五分五分の過失になるわけではなく、基本的に右方にいる側の過失が高くなります。

見通しのよい交差点であれば、バイク20:自動車80となります。

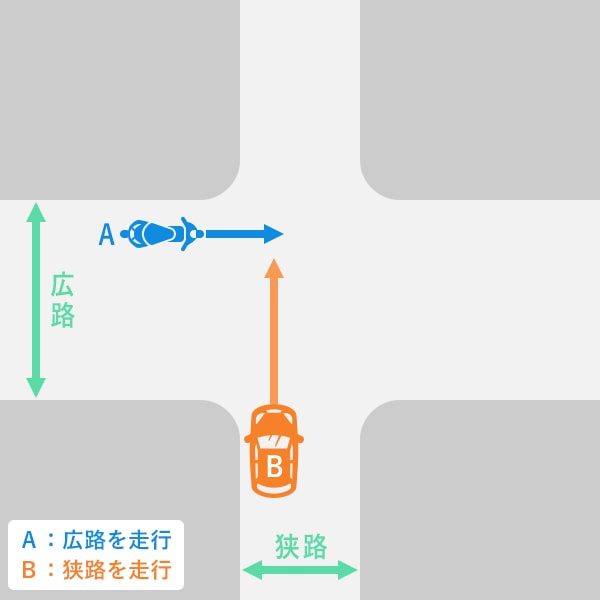

バイク直進・自動車直進 バイク側の道路が明らかに広く、一時停止の規制や優先道路ではない(出会い頭事故)

基本(A)20:(B)80

一時停止の規制や優先道路ではなく、バイク側の道路が明らかに広い交差点で、バイクが左方の場合です。

自動車が左方の場合は、バイク60:自動車40となります。

明らかに広い道路とは、交差点に入る際にかなり広い道路だと、一見して見分けられる場合です。

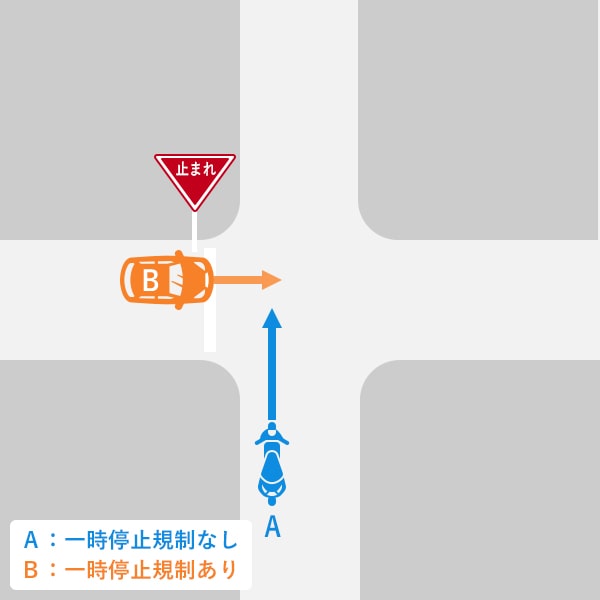

バイク直進・自動車直進 一時停止の規制あり(出会い頭事故)

基本(A)15:(B)85

自動車側に一時停止の規制があった場合です。

バイク側に一時停止の規制があった場合は、バイク65:自動車35となります。

なお、自動車側に一時停止の規制があり、自動車が一時停止をしていた場合は、バイク35:自動車65となります。

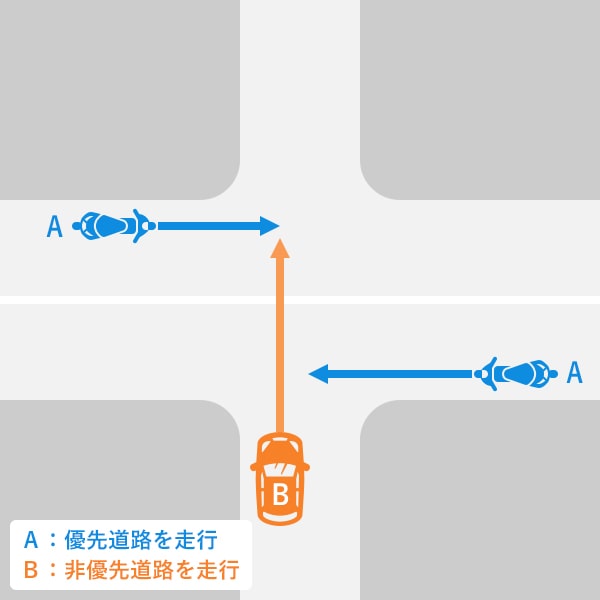

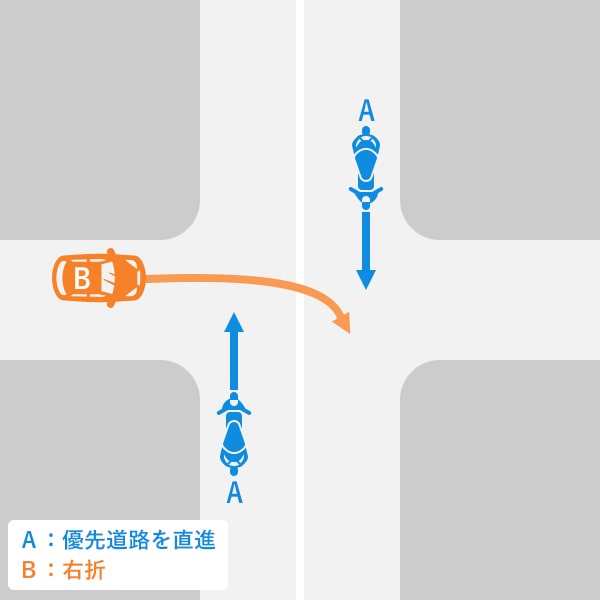

バイク直進・自動車直進 優先道路(出会い頭事故)

基本(A)10:(B)90

バイクが優先道路を走行していた場合です。

車が優先道路を走行していた場合は、バイク70:自動車30となります。

優先道路とは、交差点内までセンターラインが引かれているような道路です。また、優先道路の標識がある場合も優先道路にあたります。

バイク直進・自動車右折の場合

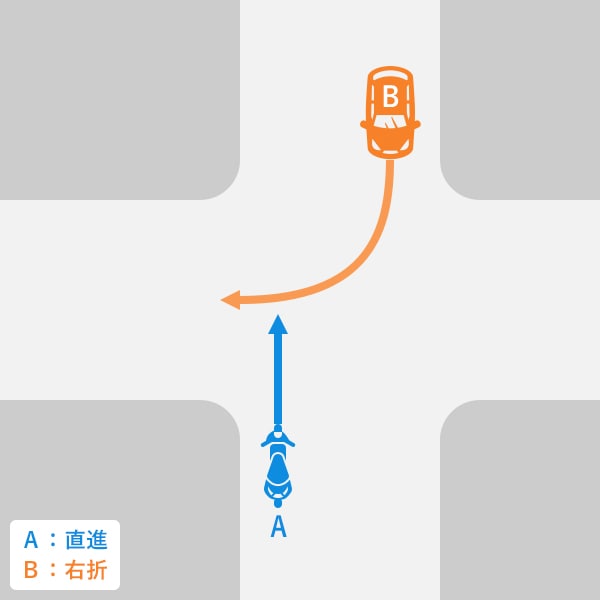

バイク直進・自動車右折 交差点内(右直事故)

基本(A)15:(B)85

交差点において、直進バイクと右折しようとした自動車と衝突した場合です。右折する際は直進車の進路を妨害してはいけないため、右折車の過失割合が高くなります。

そのため、バイクが右折の場合は、バイク70:自動車30となります。

直進バイクと右折しようとした自動車の事故において、自動車がウインカーを出していなかった場合はバイク5:自動車95となります。一方、バイクがスピードを時速15キロ以上オーバーしていた場合は、バイク側に過失が10以上加算されます。

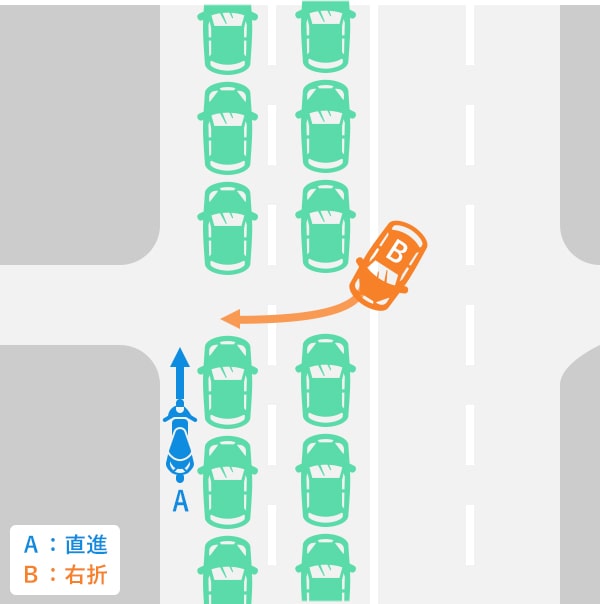

バイク直進・自動車右折 自動車渋滞中(すり抜け事故)

基本(A)30:(B)70

渋滞車両の間を右折しようとした自動車と、渋滞をすり抜けてきたバイクが衝突した場合です。対向車線の自動車が、渋滞車両に進路を譲ってもらったあとに起きやすい事故になります。双方見えにくい場合でありますが、直進しているバイクが優先となります。

なお、交差点ではなく、自動車が駐車場やガソリンスタンドに入るために起きた場合には、バイクの運転手からすると交差点よりも自動車が右折することを予測しづらいため、バイク側の過失が5~10%減算されます。

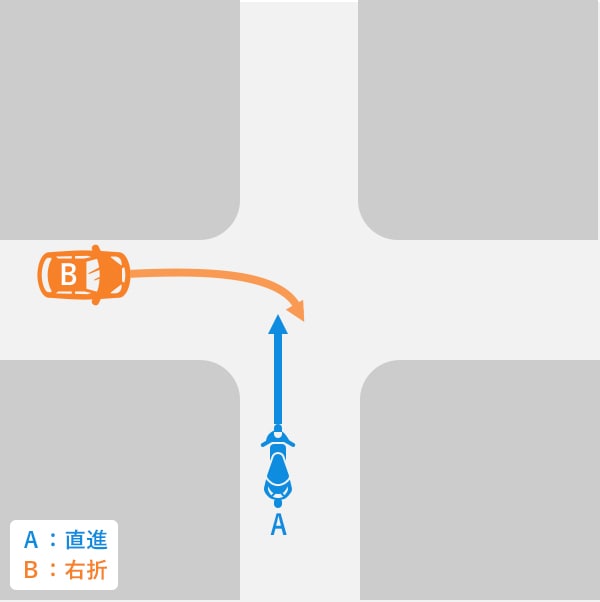

バイク直進・自動車が左方から右折 同じ道路幅 一時停止の規制や優先道路ではない

基本(A)30:(B)70

同じ幅の道路において、バイクが直進、自動車が左方から右折してきた場合です。

反対に車が直進、バイクが左方から右折してきた場合は、バイク50:自動車50となります。

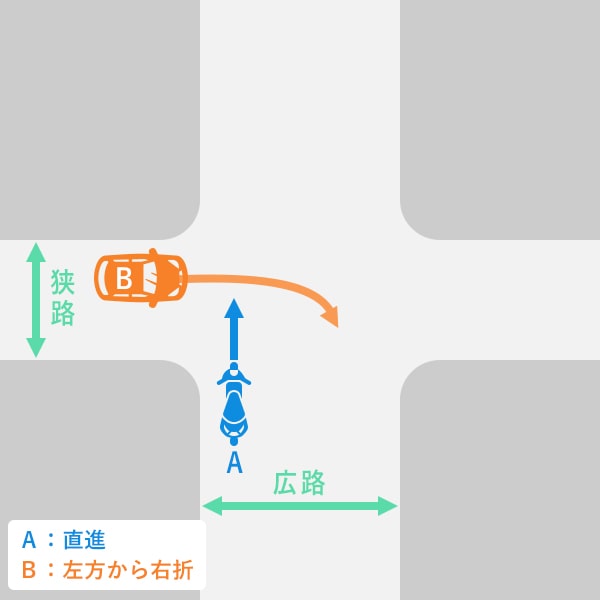

バイク直進・自動車が左方から右折 バイク側の道路が明らかに広いまたは自動車側に一時停止の規制あり

基本(A)15:(B)85

バイクが直進、自動車がバイク側の道路より明らかに狭い道路や一時停止の規制がある道路から、右折してきた場合です。

反対に自動車が直進、バイクが右折してきた場合は、バイク65:自動車35となります。

バイクが直進、自動車側に一時停止の規制がある場合で自動車が一時停止していたときは、バイク25:自動車75となります。

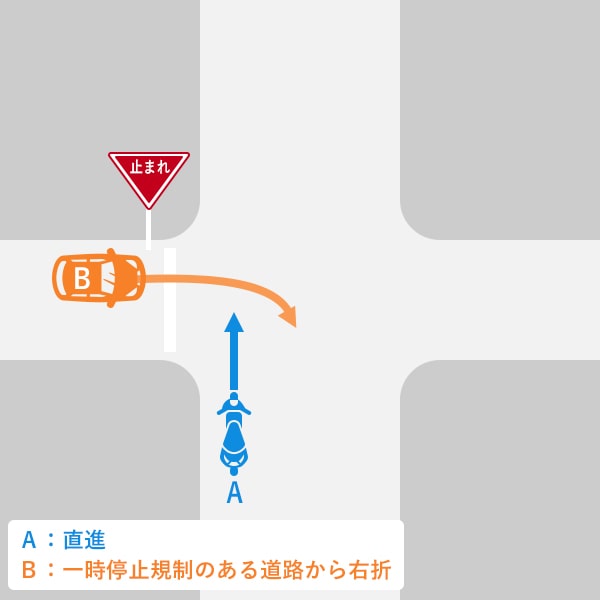

バイク直進・自動車が左方から右折 優先道路

基本(A)10:(B)90

バイクが優先道路を直進しているところ、自動車が右折してきた場合です。

反対に自動車が優先道路を走行、バイクが右折してきた場合は、バイク70:自動車30となります。

なお、バイクが優先道路を直進しているところ、自動車が徐行もなしに右折をしていた場合は、バイク0:自動車100となります。

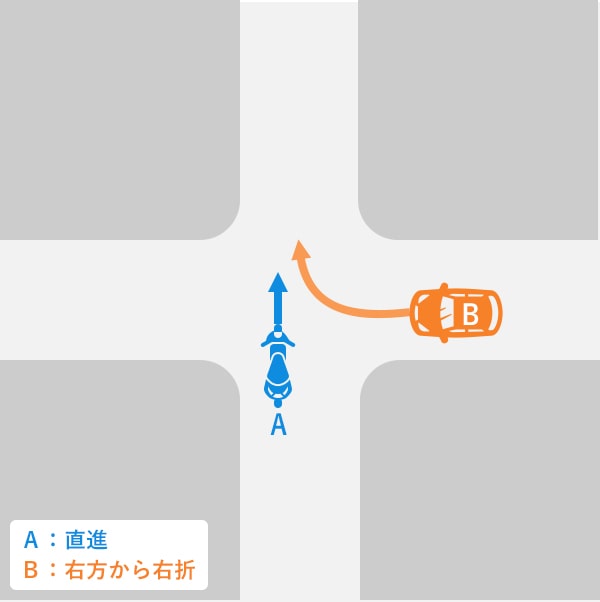

バイク直進・自動車が右方から右折

基本(A)20:(B)80

同じ幅の道路において、バイクが直進、自動車が右方から右折してきた場合です。

車が直進、バイクが右方から右折してきた場合は、バイク60:自動車40となります。

バイク直進・自動車が左折や進路変更の場合

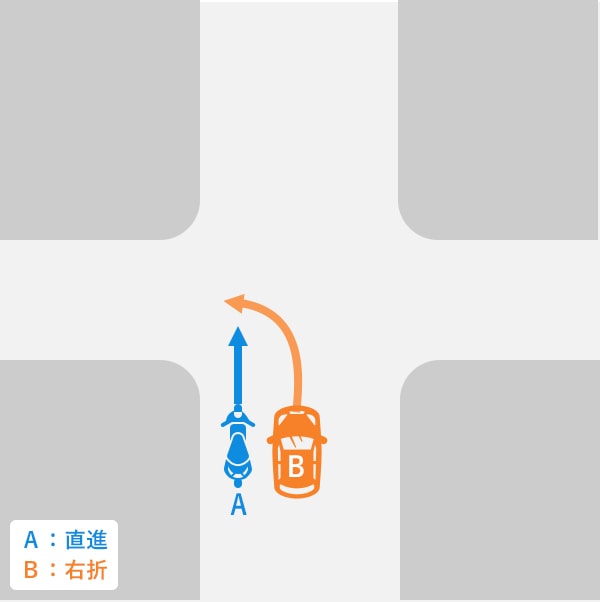

バイク直進・自動車左折(巻き込み事故)

基本(A)20:(B)80

交差点において、左折する自動車と直進バイクが接触する、いわゆる“巻き込み事故”です。

左折する自動車のウインカーが遅れた場合はバイク15:自動車85、自動車がウインカーを出していなかった場合はバイク10:自動車90となります。

なお、上図と異なりバイクが先行していた場合は、バイク10:自動車90からスタートとなります。

また交差点ではなく、自動車が左側の駐車場に入るときの事故においても、バイク20:自動車80となることが多いです。

しかし、バイクの運転手からすると、交差点の場合よりも自動車の左折を予測し難いため、事例によってはバイク側に過失が有利に働くこともあるでしょう。

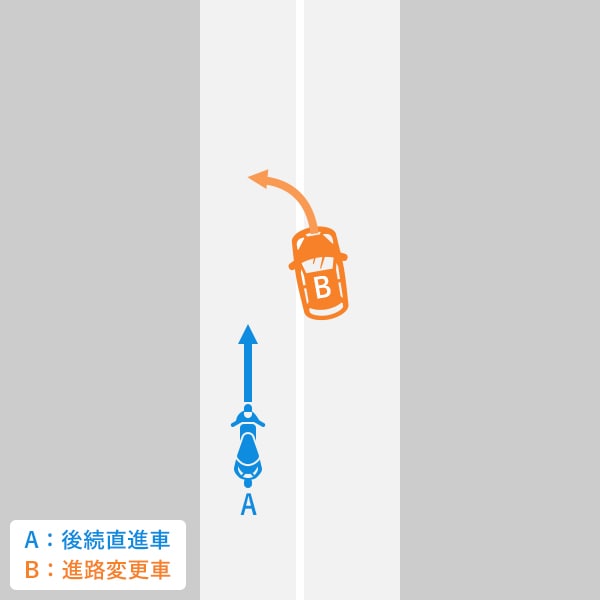

バイク直進・自動車が進路変更

基本(A)20:(B)80

バイクが直進、自動車が進路変更した場合です。

反対に、自動車が直進、バイクが進路変更の場合は、バイク60:自動車40となります。

道路にオレンジの線が引かれているなどの進路変更が禁止されている場所で自動車が進路変更した場合、ウインカーを出していなかった場合には、それぞれバイク0:自動車100となります。

バイク右折の場合

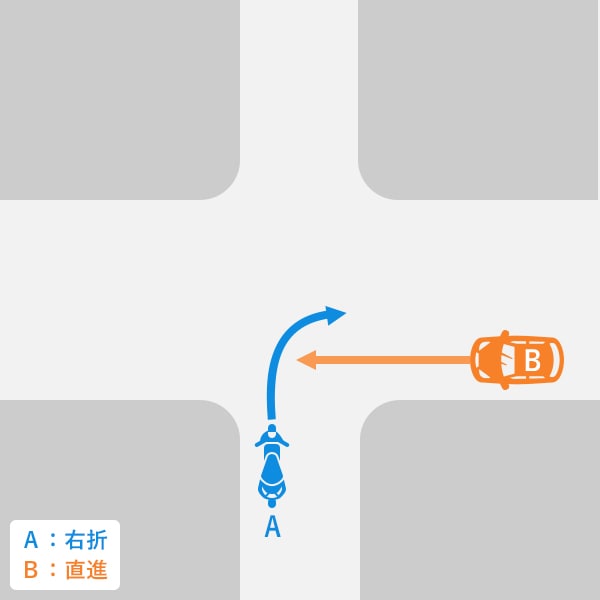

バイク右折・自動車直進

基本(A)50:(B)50

バイクが右折、自動車が直進してきた場合です。

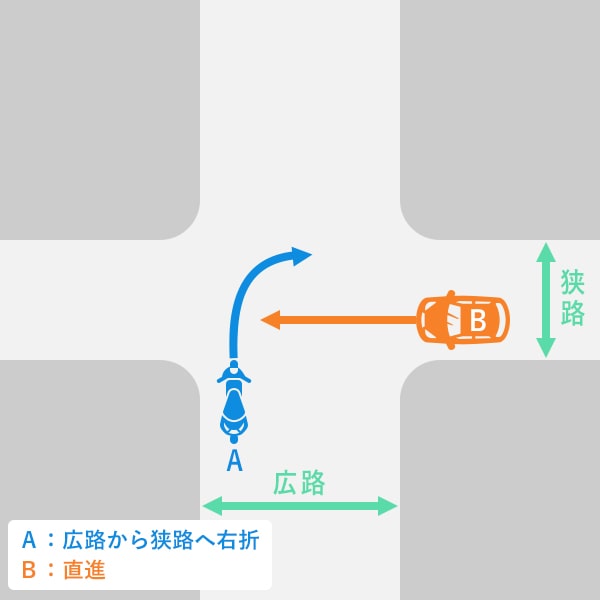

バイクが右折して、広い道路から狭い道路に入る 同じ道路幅 一時停止の規制や優先道路ではない

基本(A)30:(B)70

同じ幅の道路においてバイクが広い道路から狭い道路へ右折、自動車が狭い道路から直進してきた場合です。

自動車が右折、バイクが直進の場合は、バイク50:自動車50となります。

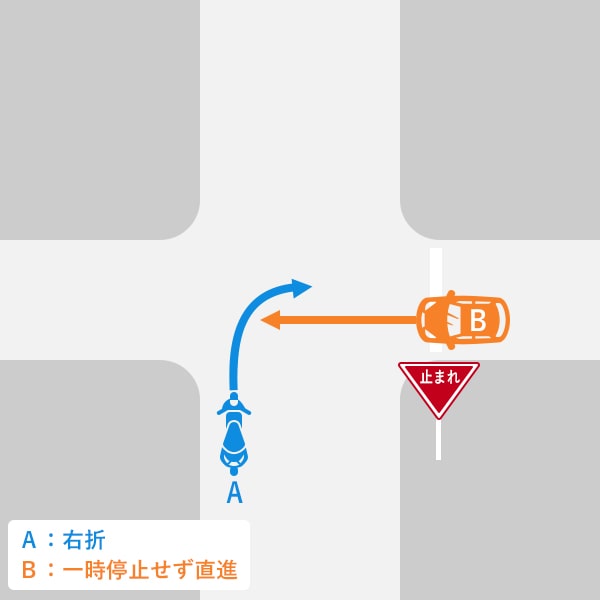

バイクが右折して、一時停止規制がある道路に入る

基本(A)25:(B)75

バイクが一時停止の規制がある道路へ右折、自動車が一時停止せず直進してきた場合です。

反対に、自動車が右折、バイクが直進してきた場合は、バイク55:自動車45となります。

なお、自動車が一時停止の規制に従い一時停止をしていた場合は、バイク35:自動車65となります。

そのほかの場合

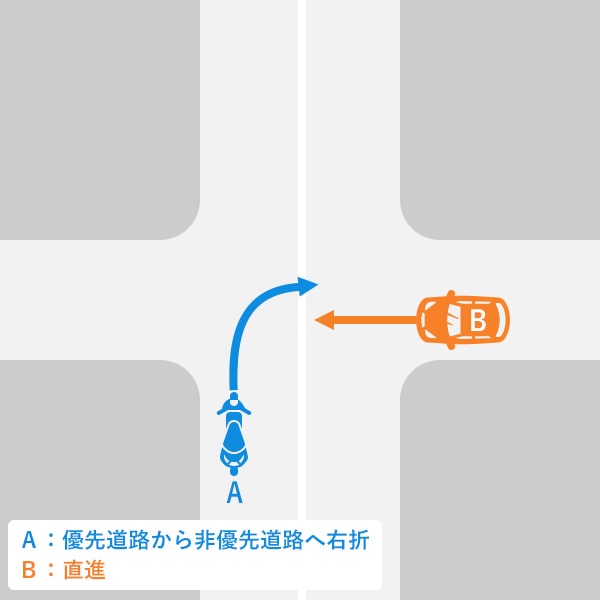

バイクが優先道路を走行中、右折して非優先道路に進入する

基本(A)20:(B)80

バイクが優先道路を走行中、右折して非優先道路に進入する場合です。

反対に、自動車が優先道路を走行中、非優先道路に進入する場合は、バイク60:自動車40となります。

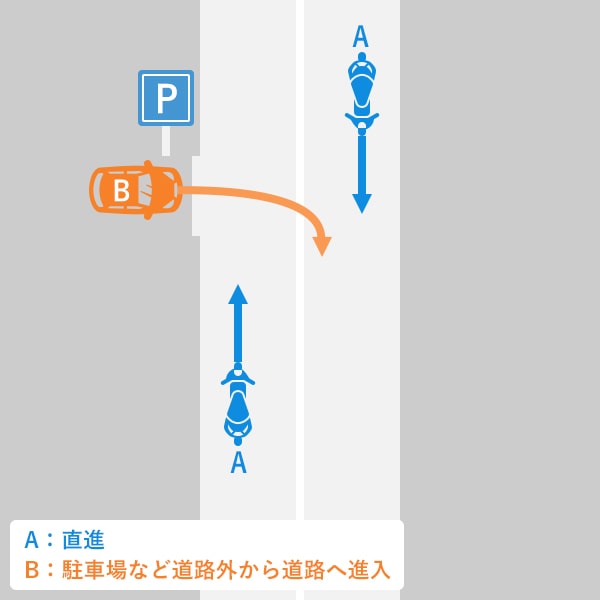

自動車が道路の外から道路へ進入する

基本(A)10:(B)90

バイクが直進中、自動車がお店や駐車場などの道路外から道路に進入してきた場合です。

バイクが道路の外から道路へ進入する場合は、バイク70:自動車30となります。

なお、バイクが直進する道路が交通量の多い幹線道路である場合は、バイク5:自動車95、自動車が徐行もなしに道路に進入していた場合はバイク0:自動車100となります。

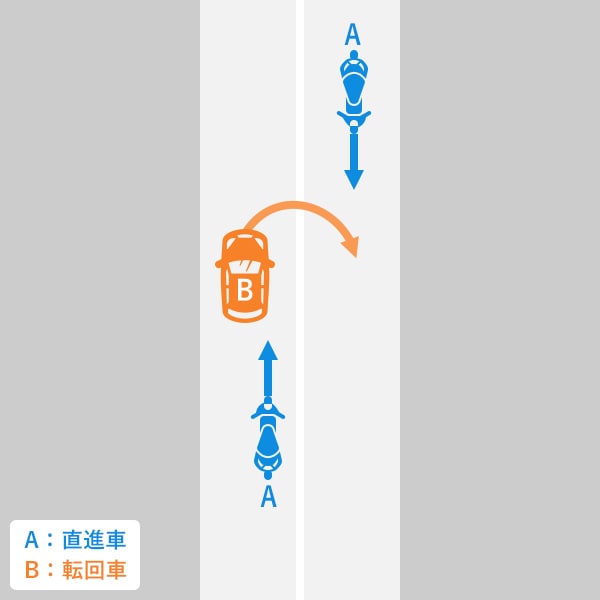

バイクが直進中、自動車が転回

基本(A)10:(B)90

バイクが直進しているところ、自動車が転回してきた場合です。

反対に、自動車が直進、バイクが転回してきた場合は、バイク70:自動車30となります。

転回が禁止されている場所で自動車が転回した場合、自動車がウインカーを出していなかった場合には、バイク0:自動車100となります。

なお、自動車の転回が終わった直後といえるような場合は、バイク20:自動車80となります。

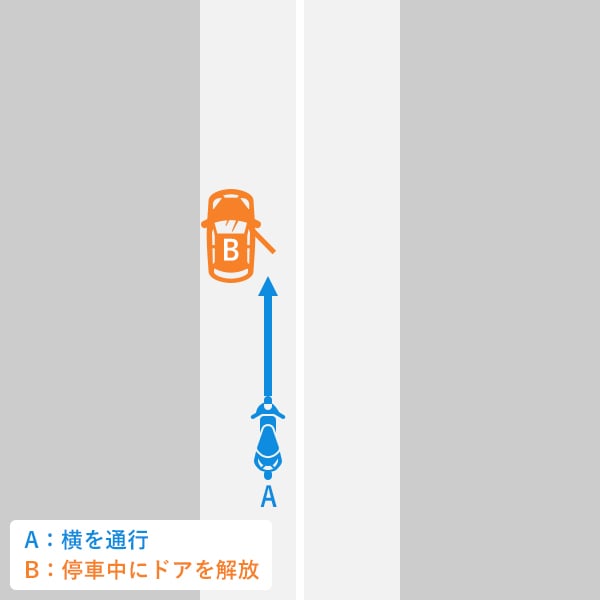

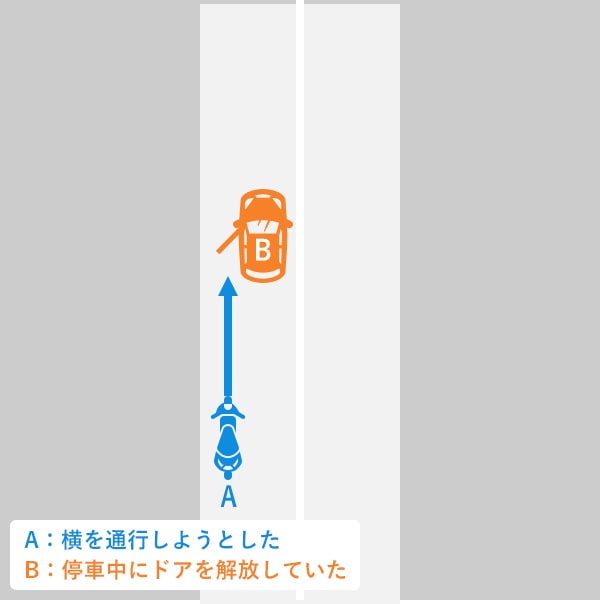

ドア開放

基本(A)10:(B)90

停車中の自動車がドアを開放し、バイクがその横を通行しようとした場合です。

夜間であったり、自動車がハザードランプをつけていなかったりする場合は、それぞれ自動車に過失が5%加わります。バイクが横を通る直前にドアを開けた場合は、バイク0:自動車100となります。

交通事故被害の

無料相談は

アディーレへ!

適切な過失割合となるためにすべきこと

被害者にも過失がある場合、過失相殺を主張することで、加害者側の保険会社は支払う保険金を減額することができます。

そこで、加害者側の保険会社は少しでも賠償金を減らすため、被害者側の過失を主張することがあります。

では、過失割合で争いになってしまった場合、どのような手段をとるべきかについてご説明します。

- ドライブレコーダーの提出

- 刑事記録の謄写

- 目撃者証言の収集

- 弁護士へ相談

①ドライブレコーダーの提出

過失割合ついての争いは、事故状況に対する認識の違いから起こることが多いです。

ドライブレコーダーの映像を提出することで、事故時の状況を客観的に明らかにすることができます。

②刑事記録の謄写

刑事記録(加害者に対する刑事裁判のために作られる書類)によっても事故状況を明らかにすることができます。特に、事故状況を客観的に証明するための「実況見分調書」は有効です。

刑事記録は、検察庁で被害者の方による閲覧謄写が申請できますが、刑事裁判が進行中である場合、謄写が認められない場合があります。あらかじめ検察庁へ事前に確認するようにしましょう。

③目撃者証言の収集

目撃者がいる場合には、その目撃証言も事故状況を証明するために有効です。

刑事記録のなかには、当事者や第三者などによる供述内容が書かれた「供述調書」があります。この供述調書によって、目撃証言を証明することができます。

④弁護士へ相談

加害者側の保険会社から過失相殺を主張された場合、弁護士に相談することも一案です。

過失割合が適切であるかの精査はもちろん、提示された示談金額の妥当性についても、交通事故の被害に精通した者の目線から確認することができるからです。

また、刑事記録の取得は、何度か検察庁へ足を運ぶ必要があり、被害者の方がご自身で取得しようとした場合には大変な手間がかかります。このような煩わしい手続についても弁護士が代行してくれます。

さらに、ドライブレコーダーや刑事記録を提出しても、加害者側の保険会社が被害者の方の主張をすんなり認めてくれるとは限りません。弁護士に依頼すれば、代わりに交渉をしてもらえるため、慰謝料の増額なども期待できるのです。

まとめ

バイクは、自動車と比べて車体が小さく、事故が起きたときにバランスを崩して被害が大きくなりやすいなどの特性があるため、自動車に比べて過失割合が小さくなっています。

ただし、事故の状況によってはバイクの過失割合が高くなることもあります。バイクと車の事故において適切な過失割合で示談するには、過失割合の決定に重要な修正要素や、適切な過失割合とするためにすべきことを知っておく必要があるでしょう。

とはいえ、保険が記者と過失割合に関する交渉を行うのは困難を伴いますので、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。また、弁護士に依頼することで、慰謝料の増額なども期待することができます。

交通事故の被害はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

弁護士費用特約が付いていない方は、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用

弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはり相談者の方・依頼者の方に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、相談者の方・依頼者の方は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

また、通常、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。

お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

- ※弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用

過失割合に関する示談交渉についてご不安やお悩みをお持ちの方は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。