交通事故における示談とは?交渉の流れや注意点を解説

交通事故にあわれた方は、ケガの治療が終わると、加害者側の保険会社から「示談しませんか?」と持ち掛けられます。このとき、「何をすればいいのか?」、「このまま示談していいのか?」などと不安に思う方が多いようです。

そこで今回は、示談交渉の概要や交通事故発生から示談交渉までの流れに加え、示談交渉で損をしないために押さえておくべきポイントについて弁護士が解説いたします。

スムーズに示談交渉を進められるよう、理解を深めていきましょう。

- この記事でわかること

-

- 交通事故の示談交渉とは

- 交通事故発生から示談交渉までの流れ

- 示談交渉で気をつけるべきこと

- 目次

交通事故における示談交渉とは

交通事故の示談交渉とは、損害賠償の内容を確定させるために、被害者の方と加害者で行う話合いのことです。

損害賠償額やその支払い方法について話し合い、両者が合意すると示談が成立します。示談成立後に合意内容を明確に記した示談書を作成しますが、原則として合意内容を撤回することはできません。

では、具体的にどんなことを話し合うのか、交通事故の損害賠償とはどのようなものなのかを見ていきましょう。

交通事故の示談交渉で話し合う内容

示談交渉では、主に下記について話し合います。

- 交通事故によって被害者が受けた損害はどのようなものか

- 損害額はどのくらいの金額になるのか

- 加害者はいつどのように支払いを行うのか

- 過失割合は適切か

4番目に挙げた過失割合について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

示談金(賠償金)の中身と相場

交通事故の損害賠償金は示談金とも呼ばれます。示談金にはたくさんの項目があり、被害者の方が受けた損害の内容によって異なります。よく聞く「慰謝料」も示談金の項目の一つです。

主な示談金の項目を下記で紹介します。

| 交通事故で請求できる損害の種類 | 具体的な名称など |

|---|---|

| 傷害を負った場合に請求できるもの | 治療費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料 など |

| 被害者が死亡した場合に請求できるもの | 死亡慰謝料、死亡による逸失利益、葬儀関係費 など |

| 物損事故にあった場合に請求できるもの(※) | 車両自体に生じた損害、車両使用不能時期に生じた損害、登録手続き関係やその他費用 など |

- ※アディーレ法律事務所では、「物的損害の請求のみのご相談」は承っておりません。何卒ご了承ください。

たとえば、ケガの治療には治療費がかかりますし、治療中に仕事ができず、収入が減少した場合には休業損害が発生します。このように、交通事故にあったことで発生した損害について適切な金額で計算し、示談金として加害者に請求します。

それぞれの項目や相場についてくわしく知りたい方は、下記のページをご覧ください。

なお、受け取れる示談金額は、過失割合の有無によって変わってきます。

下記ページで、被害者の方に過失割合がない場合(もらい事故)の示談金相場や請求できる項目を解説していますので、合わせてご覧ください。

交通事故発生から示談交渉までの流れ

ここでは、交通事故の示談交渉がどのように進むのかについて説明いたします。

流れを頭に入れておくことで、落ち着いて示談交渉に臨むことができます。

- 事故直後の対応とケガの治療

- 後遺障害の等級認定を受ける(症状固定になった場合)

- 加害者側の保険会社から示談案を提示される

- 示談交渉を始める

- 示談交渉の成立・示談金の支払い

①事故直後の対応とケガの治療

警察に事故発生の報告をしましょう。また、事故直後はケガがないと思っていても、あとから症状が現れる場合もあるため、速やかに病院で診察を受けましょう。

通院先や通院頻度が適切ではない場合、示談金が減額される可能性があるため主治医の判断に従い、しっかりと治療をおこないましょう。

②後遺障害の等級認定を受ける(症状固定になった場合)

治療を続けてもこれ以上症状が改善する見込みがない状態のことを症状固定といいます。いわゆる後遺症です。

症状固定となった場合には、残った症状について主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定を受けましょう。

後遺障害等級の認定を受けることで、後遺症の重さに応じた「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」の2種類の賠償金を請求することが可能です。

③加害者側の保険会社から示談案を提示される

ケガの治療が終了、または後遺障害等級が認定されたタイミングで加害者側の保険会社から示談案を提案されます。

提案された示談金の内訳や金額、過失割合が適切かを確認します。

④示談交渉を始める

提案内容に納得がいかない場合は、過失割合の修正や示談金の引き上げなどを交渉します。

しかし、保険会社の担当者は示談交渉を何度も経験しているプロであるため、被害者自身で加害者側の保険会社と交渉することは至難の業です。弁護士などの専門家に相談して示談交渉を依頼することをおすすめします。

⑤示談交渉の成立・示談金の支払い

加害者側の保険会社と被害者の方の間で、示談金の金額や過失割合などについて合意できれば、支払われる賠償金の額が確定します。

示談設立後、2週間程度で賠償金が支払われます。

死亡事故の場合の示談交渉

残念ながら、交通事故被害者の方が亡くなってしまうことがあります。

このような死亡事故の場合、被害者の方のご遺族の方が、被害者の方に代わって加害者に対する賠償請求を行います。

そのため、通常、被害者の方ご自身が示談交渉を行う際とは異なる死亡事故特有の事情が出てきます。具体的には、誰が示談金を受け取るのか、どのような損害賠償の項目を請求できるのか、過失割合はどうなるのか、といったことです。

このような内容をきちんと理解せずに示談交渉に臨んだ場合、適切な賠償金を受け取れないことがあるため、注意が必要です。

加害者が任意保険に加入していない場合の示談交渉

通常、交通事故の被害者は加害者が加入する任意保険から賠償金を受け取れます。

万が一、加害者が任意保険に加入していない場合でも、加害者の自賠責保険から賠償金を受け取ることは可能です。

ただし、自賠責保険は物損事故には利用できず、また補償額に上限があります。

また、人身事故の場合も、自賠責の補償額では不足する場合があります。

加害者が任意保険に加入していない場合の対処法を、物損事故の場合と人身事故の場合にわけてご紹介します。

| 物損事故 | 人身事故 | |

|---|---|---|

| 自賠責保険の利用の可否 | 利用できない(補償対象が人損のみのため) | 利用できるが、必要な賠償額に対して金額が不十分な場合がある |

| 対処法 | 被害者が車両保険に加入している場合は車両保険を使う | ・被害者自身の人身傷害保険(自動車保険)に加入している場合は人身傷害保険を使う ・就業中、通勤中の事故であれば労災保険を使う |

示談交渉にかかる期間

示談交渉の開始から終了までにかかる期間は、下記のとおり交通事故の形態によってさまざまです。

| 交通事故の形態 | 示談交渉の開始から終了までの期間 |

|---|---|

| 人身事故(後遺障害あり) | 後遺障害等級の確定から2ヵ月~半年程度 |

| 人身事故(後遺障害なし) | 治療終了から2~4ヵ月程度 |

| 死亡事故 | 法要終了から半年~1年程度 |

| 物損事故 | 事故発生の日から1~3ヵ月程度 |

このように、示談交渉にかかる期間は、被害者の方が受けた損害の内容によって異なります。

また、上記期間はあくまで典型的なケースであり、事故の具体的な内容や争点によって交渉にかかる期間は変動します。

示談交渉で損をしないために気を付けたいポイント

ここでは、示談交渉で損をしないための注意点をご紹介します。

示談交渉は「人身事故」で行う

交通事故には大きく分けて、「物損事故」と「人身事故」があります。ケガをした場合には「人身事故」として処理してもらうようにしましょう。

「物損事故」では実況見分を行わないため、過失割合に争いがあっても証拠が得られず、立証が難しくなります。また、ケガをした場合でも軽傷と判断され、適切な治療費や慰謝料などを受け取れないおそれがあります。

そのため、もし、「物損事故」で処理されてしまった場合には、管轄の警察署で人身事故への切り替えを行うようにしましょう。

保険会社から治療費打ち切りの打診があっても主治医の判断を仰ぐ

治療中に、加害者側の保険会社から「そろそろ治療を終わりにしてください。治療費の支払いを打ち切ります」などと言われることがあります。

しかし、このようなことには耳を貸さず、症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)まで通院を継続することが大事です。

治療を途中でやめてしまった場合、入通院慰謝料が低額になってしまったり、適切な後遺障害等級が認定されなかったりすることがあるためです。

また、症状固定については、保険会社が決めるものではありません。主治医と相談のうえ判断してもらうようにしてください。

示談交渉は治療が終わってから始める

示談交渉は、ケガの治療が終了してから始めましょう。後遺症が残った方は、まず後遺障害の等級認定を申請し、等級の確定後に開始します。

後遺障害の等級認定について詳しく知りたい方は、下記ページをご覧ください。

【関連コラム】

後遺障害の等級認定とは?適切な認定結果を得るための基礎知識

保険会社の提示金額をうのみにしない

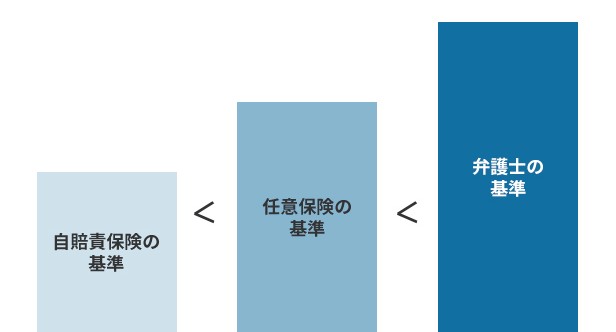

交通事故の慰謝料の算定基準には下記の3つがあります。

- 自賠責保険基準

自動車損害賠償保障法によって定められている損害賠償金の算定基準 - 任意保険基準

任意保険会社が独自に設けている損害賠償の算定基準で基本的に非公開 - 弁護士基準

過去の交通事故裁判における支払判決に基づく算定基準

一般的に、「自賠責保険の基準→任意保険の基準→弁護士の基準」の順に請求できる金額が高くなる傾向があります。

しかし、残念ながら、事故の被害者に対して加害者側の保険会社から最初に提示される慰謝料の金額は弁護士基準より大幅に低いことが多いです。

焦って示談するのではなく、まずは交通事故被害に詳しい弁護士などの意見を聞くようにしましょう。

示談成立後は撤回できないため、慎重に進める

示談は一度成立したら撤回できないというのが原則です。よほどの理由がない限りやり直しは難しいため、慎重に進めるようにしましょう。

原則的に示談がやり直せない理由や例外的にやり直せるケースを知りたい方は、下記ページをご覧ください。

加害者に賠償金請求できる権利には時効がある

損害賠償を請求できる権利には時効があります。時効のスタートは「損害および加害者を知ったとき」です。詳細は下記の表をご覧ください。

| 事故の種類 | 後遺症の有無 | 時効までの期間 |

|---|---|---|

| 物損事故 | ー | 事故発生の翌日から3年 |

| 人身事故 | 後遺症なし / 後遺症あり | 事故発生の翌日から5年 / 症状固定の翌日から5年 |

| 死亡事故 | ー | 死亡した日の翌日から5年 |

| 加害者がわからない場合 | 事故発生の翌日から20年 |

交通事故被害の

無料相談は

アディーレへ!

示談交渉をスムーズに進めるなら弁護士に任せるのがおすすめ

適切な賠償金を受け取るためには、示談交渉を慎重に進める必要があります。

弁護士に依頼することで、下記のようなメリットがあります。

- 賠償金の増額が期待できる

- 賠償金の早期受取りを目指せる

賠償金の増額が期待できる

被害者の方ご自身で保険会社と示談交渉を行っても、慰謝料などの増額を認めてもらうことは難しいでしょう。

交通事故被害に詳しい弁護士にお任せいただければ、弁護士基準(裁判をしたならば認められる基準)を用いて主張し、増額交渉を行います。この結果、賠償金の大幅な増額を目指すことが可能です。

賠償金の早期受取りを目指せる

被害者の方ご自身が、経験豊富な保険会社に対応することは負担が大きく、示談交渉が長引いてしまうおそれがあります。

弁護士に交渉を依頼することで、保険会社の不当な主張に対して的確に反論してもらうことができます。このことにより、スムーズな示談成立と賠償金の早期受取りを目指すことができます。

なお、交通事故被害を弁護士に相談・依頼すべき理由は上記以外にもございます。詳しくは下記ページをご覧ください。

まとめ

適切な賠償金を受け取るためには、加害者側の保険会社と示談交渉を行う必要があります。

しかし、被害者の方ご自身で加害者側の保険会社と示談交渉をすることは荷が重いでしょう。弁護士にご依頼いただければ、交通事故による損害の内容を判断したうえで、賠償金の計算や示談交渉、後遺障害の認定手続、賠償金請求までトータルサポートいたします。

交通事故の被害はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

弁護士費用特約が付いていない方は、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)

お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用

弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはり相談者の方・依頼者の方に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、相談者の方・依頼者の方は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

また、通常、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。

お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

- ※弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用

交通事故の被害にあって示談交渉のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。