後遺障害の等級認定とは?適切な認定結果を得るための基礎知識

「後遺障害」の等級が認定されると、その等級に応じた慰謝料などを加害者側に請求することができます。

「後遺障害」の認定には、後遺障害診断書やその他の書類を「損害保険料率算出機構」という機関に提出して申請します。

ただし、申請すれば誰でも認められるとは限らず、適切な後遺障害等級認定を受けるためにやるべきことがあります。

そこで、このコラムでは、後遺障害等級認定の基本知識はもちろん、適切な後遺障害の認定に必要なポイント、認定結果に納得できない場合の対処法などについて解説いたします。

- この記事でわかること

-

- 後遺障害等級認定の概要

- 後遺障害等級が認定される流れ

- 適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイント

- 認定結果に納得できない場合の対処法

- 目次

交通事故の後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、交通事故によるケガの治療後に残ってしまった後遺症が 「交通事故による損害である」と認めてもらうことです。

後遺障害等級が認定されるかどうかで、交通事故被害者の方が受け取れる賠償金額が決まります。

この後遺症が一定の手続を経て「後遺障害」として認められた場合には、交通事故の加害者に後遺障害慰謝料などを請求することができます。

後遺障害とは

交通事故のケガで治療を受けたにもかかわらず、後遺症が残ってしまうことがあります。その後遺症のなかでも、以下の3つの要件をみたすものが「後遺障害」です。

- 交通事故が原因である

- 仕事や日常生活に支障が出ている

- 自賠責保険の等級に該当する

なお、後遺症と後遺障害の違いについて詳しく知りたい方は、下記のページをご確認ください。

後遺障害等級とは?

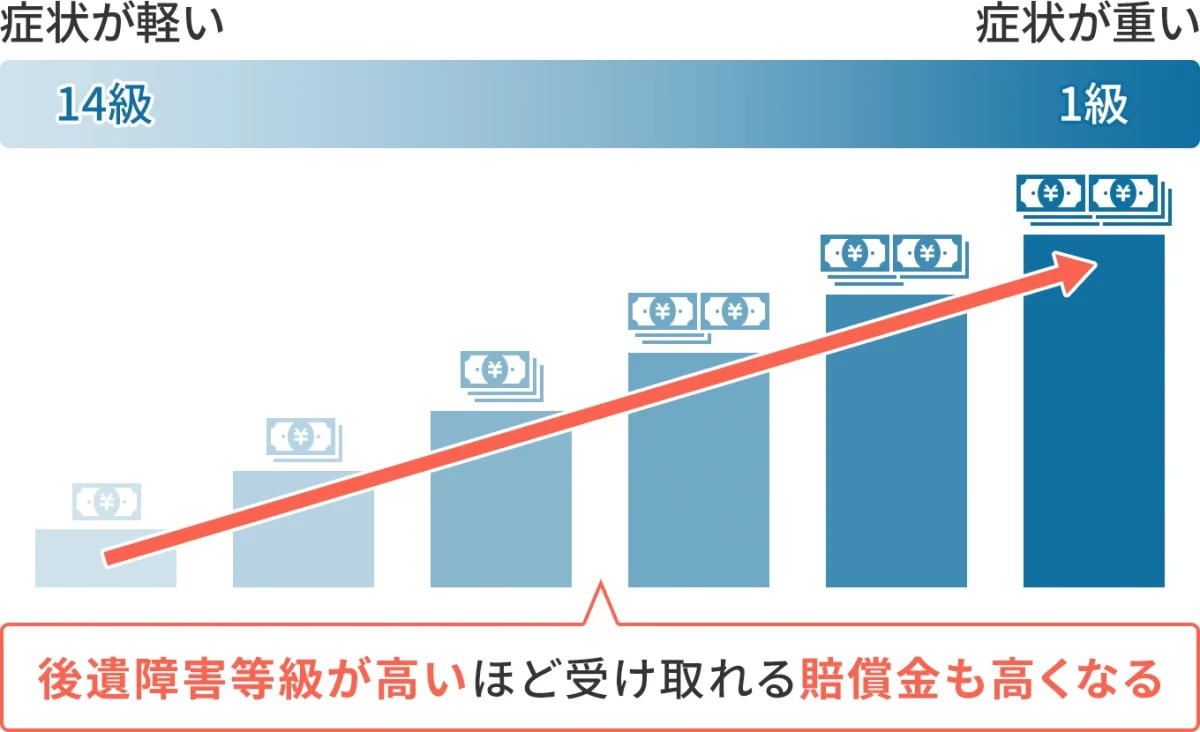

後遺障害は、その症状の重さに応じた等級が定められています。

この等級のことを後遺障害等級といい、交通事故によるケガで残った後遺症の重さによって、介護を要する後遺障害として1級〜2級、それ以外の後遺障害として1級~14級に分類されています。

等級の数字が小さくなるほど後遺障害は重くなります。

後遺障害等級を認定しているのは「損害保険料率算出機構」という機関です。認定のための申請手続は加害者が加入している自賠責保険会社を経由して行うのが一般的です。

後遺障害が認定された場合に請求できる金額

後遺症が後遺障害として認定されると、「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」の2種類の賠償金を請求することが可能です。

賠償金の金額は後遺障害等級に応じて決められており、どの等級が認定されるかで金額が変わります。

後遺障害等級ごとの賠償金額について詳しく知りたい方は、下記ページをご覧ください。

【関連ページ】

後遺障害等級表一覧

慰謝料の相場

後遺障害慰謝料がどれくらいもらえるのかについて、詳しく見てみましょう。

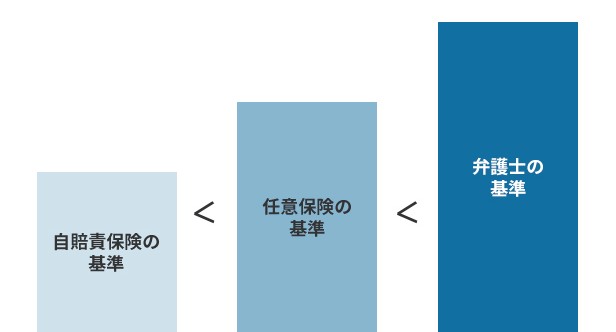

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、基準によって受け取れる賠償金額が異なります。

このなかで、通常もっとも高額となるのが弁護士基準です。

しかし、加害者側の保険会社は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準による金額を提示してくることが多く、弁護士基準より低い金額になります。

たとえば、後遺障害14級に認定された場合の後遺障害慰謝料の相場は下記のとおりです。

- 自賠責保険基準:32万円

- 弁護士基準:110万円

後遺障害14級の認定基準や具体的な症状については、下記ページをご覧ください。

【関連コラム】

後遺障害14級の症状と認定基準|14級の慰謝料相場はいくら?

後遺障害等級認定の流れと申請のタイミング

後遺障害等級が認定されるまでの流れは下記のとおりです。

- 医師から症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)の診断を受ける

- 医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう

- 後遺障害診断書などの必要書類を集めて後遺障害等級認定の申請手続をする

- 損害保険料率算出機構にて審査が行われる

- 自賠責保険会社が支払額を決定後、交通事故被害者に通知される

適切な賠償金を受け取るために、症状固定と診断されたら医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼し、後遺障害等級認定の申請手続をするというのが一般的です。

なお、後遺障害等級の申請から認定までにかかる期間は約1ヵ月〜3ヵ月です。

症状固定について詳しく知りたい方は、下記ページをご覧ください。

【関連コラム】

交通事故の症状固定とは?ベストタイミングとその後の対応を解説

2つの申請方法

後遺障害等級認定の申請方法には2つの方法があります。

- 事前認定

- 被害者請求

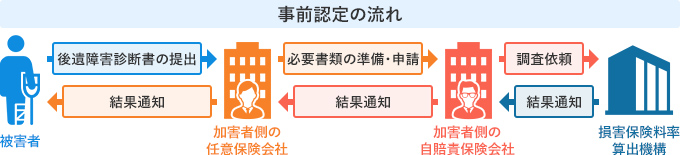

事前認定とは

加害者側の保険会社を経由して損害保険料率算出機構へ後遺障害等級認定を申請する方法です。

具体的には、下記の流れで手続を進めます。

- 被害者が主治医から後遺障害診断書を受け取り、加害者側の任意保険会社に提出する

- 加害者側の任意保険会社がその他の必要書類を用意し、後遺障害等級認定の申請をする

- 損害保険料率算出機構が審査する

- 加害者側の任意保険会社を介して審査結果が通知される

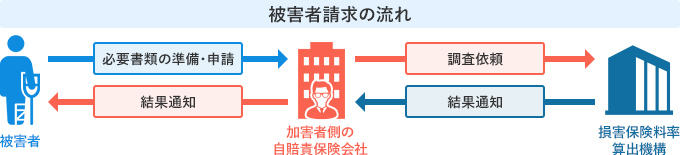

被害者請求とは

被害者の方ご自身が、損害保険料率算出機構へ後遺障害等級認定を申請する方法です。

具体的には、下記の流れで手続を進めます。

- 被害者が主治医から後遺障害診断書を受け取り、申請に必要なその他の書類も用意する

- 加害者側の自賠責保険会社へ申請をする

- 損害保険料率算出機構が審査する

- 加害者側の自賠責保険会社を介して審査結果が通知される

2つの申請方法のメリット・デメリット

事前認定のメリット・デメリット

【メリット】

・被害者の方ご自身の負担は少なく、多くの場合に被害者請求に比べて時間がかからない

【デメリット】

・加害者側の保険会社に申請手続を任せるため、必要最低限の書類で申請されてしまい、思いどおりの結果が得られないことがある

・申請に使用する資料をご自身で取捨選択できないため、書類の不備や不足を把握できず、結果として適切な認定を受けられないおそれがある

被害者請求のメリット・デメリット

【メリット】

・被害者の方がご自身で資料を準備するため、書類に不備や不足があっても対応できる

・被害者の方ご自身で資料を取捨選択できるため、認定を受けるうえで有利となる資料を追加できる

【デメリット】

・被害者の方ご自身が書類作成や資料収集を行わなければならないため、手間と時間がかかる

適切な認定結果を受け取りたいなら被害者請求がおすすめ

被害者請求は、被害者の方ご自身が申請資料を収集する必要があるため、想像以上に手間がかかります。

ただ、後遺障害等級認定の申請手続は基本的に書面による審査のため、事故によるケガについて過不足のない後遺障害診断書などの書類が重要となります。

そのため、必要な書類の準備から申請手続まですべて被害者の方ご自身で対応できる被害者請求のほうが、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

交通事故被害の

無料相談は

アディーレへ!

後遺障害等級の認定率は?

後遺障害等級の認定率は、下記のとおり支払件数全体の約4%となっています。

1)2022年度における自賠責保険の支払件数:84万2,035件

2)上記のうちで後遺障害に関する支払いは3万3,933件

2)÷1)=約4%

※損害保険料率算出機構「自動車保険の概況2023年度版(2022年度統計)」による

上記を見ると、後遺障害等級の認定を受けるのは非常に難しく思われますが、きちんと事前準備をすることで、その認定率を上げられる可能性があります。

適切な後遺障害等級認定を得るための3つのポイント

ここでは、後遺障害等級を認定してもらうために、守るべきポイントを解説していきます。

①医師の指示を守って通院し、症状固定までしっかり治療を受ける

後遺障害の等級認定では、症状固定時の状態のみが判断材料ではありません。

交通事故の直後の診断や症状、その後の治療経過などの資料も重要な判断材料です。

治療中から主治医に自分の症状をしっかりと伝えて、必要な検査を行いましょう。

②主治医に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう

これまでご説明したとおり、後遺障害診断書は後遺障害の認定結果に大きくかかわる重要な書類です。

後遺障害等級の認定基準に詳しい弁護士などにチェックを依頼し、必要であれば医師に追加の検査や記載内容の補足などを求めましょう。

【関連コラム】

後遺障害診断書を医師が書いてくれない!その理由と対処法

③後遺障害に精通した弁護士に相談する

後遺障害等級認定はケガの部位ごとに認定要件が違います。これに伴ってチェック事項も異なってくることから、必要十分な内容の後遺障害診断書が作成されているかを被害者の方が確認し、判断することは難しいでしょう。

ぜひ、後遺障害等級認定に精通した弁護士などに後遺障害診断書を確認してもらいましょう。

適切な後遺障害等級の認定を受けるために知っておくべきポイントについては、下記ページをご覧ください。

【関連コラム】

適正な後遺障害等級の認定のために知っておくべきポイント

後遺障害等級認定の結果に納得できない場合の対処法

後遺障害等級認定を申請しても、認められなかったり、低い等級しか認定されなかったりすることがあります。

このように、認定結果に納得できない場合には不服申立てをすることができます。

不服申立てには3つの方法があります。

- 異議申立て

- 紛争処理機構への調停申立て

- 民事裁判

なお、不服申立ての3つの方法の違いについて詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。

まとめ

適切な後遺障害等級を獲得するためには、残っている症状の内容を踏まえて専門家の視点から資料収集をしたうえで、後遺障害等級認定の申請をする必要があります。また、認定結果に納得できない場合、不服申立てを行うこともあり得ます。

しかし、被害者の方ご自身で資料収集を行ったり、申請手続や不服申立てを行ったりすることは難しいでしょう。そのため、弁護士に依頼するのがおすすめです。

その際、後遺障害認定に詳しい弁護士にご依頼いただければ、後遺障害の認定手続や賠償金請求までトータルサポートが可能です。

交通事故の被害はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

弁護士費用特約が付いていない方は、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)

お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用

弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはり相談者の方・依頼者の方に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、相談者の方・依頼者の方は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

また、通常、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。

お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

- ※弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

【関連リンク】

弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。